Viernes, 9 de diciembre

EL MEJOR GUÍA

“El azar es el mejor guía” afirmaba Paul Morand y por eso yo salgo cada mañana a la calle sin ningún plan. A cualquier lado que me ponga a caminar, desde esta esquina de Lexington con la 47, estoy seguro de encontrar sorpresas. Hoy me da por caminar, distraído, hacia el Este y pronto, al alzar la vista, descubro la silueta familiar de Naciones Unidas. Sonrío. Sé que, torciendo a la izquierda y subiendo unas escaleras, me encontraré con uno de mis rincones favoritos de esta ciudad: las dos pequeñas plazas ajardinadas que, en Tudor City, parecen vigilar el comienzo de la calle 42. Más de una vez me he sentado en ellas para hojear un libro, escribir algún haiku: “Se despereza / la mañana sin prisa / junto al estanque”.

De vez en cuando conviene vivir algunos días entre paréntesis, dedicado solo a caminar y mirar, a dejarse acariciar por calles que nos quieren bien. Pero de pronto las curvas formas de uno de los edificios de la ONU me traen a la memoria preocupaciones que creía aparcadas. “¿Es cierto que van a cerrar el Centro Niemeyer?”, me preguntan una y otra vez. Y yo trato de hablar de otra cosa porque me duele el tema como algo personal. Lo he visto crecer desde el garabato inicial como se ve crecer a un niño. Fue un regalo del arquitecto brasileño a la Fundación Príncipela Fundación. Tan

Hubo protestas porque el centro se fuera a construir en Avilés; Gabino de Lorenzo (al que la comparación con Álvarez Cascos convierte casi en estadista) sacó sus huestes a la calle para recabar firmas contra el presunto expolio de la capital. Pero finalmente, contra viento y marea, el Centro Niemeyer fue una realidad. Qué sorpresa cuando en un solo día, como en los cuentos, brotó la cúpula. Y mucho antes de que los edificios estuvieran construidos ya la Fundación Niemeyerla Biblioteca de Alejandría, el Lincoln Center, el Centro Pompidou…

En marzo, ayer mismo, asistí a la inauguración: una noche mágica en la que Woody Allen servía de nexo entre Avilés y Nueva York, entre la realidad y los sueños. Pero solo unos meses el rencor político da al traste con todo. Emilio Marcos Vallaure llegó a la consejería de cultura desde su museo de Bellas Artes con solo una idea fija: acabar con el Niemeyer. Su jefe, esa especie de boxeador sonado que por descuido de ciertos electores tenemos de Presidente, parece que solo le aconsejó: “Que parezca un accidente”. Y durante un tiempo fingieron negociar. Pero ya Marcos Vallaure, en sede parlamentaria, avisó de sus intenciones: “Si se cierra, no pasa nada”.

Camino por la calle 42 hasta Grand Central, pero nada me distrae de mis elegíacos pensamientos. Finalmente sonrío esperanzado. Tenemos un gobierno que no es más que una errata cometida por los electores en un momento de distracción (si también a veces se equivoca el Espíritu Santo, como cuando eligió a Juan Pablo I, ¿cómo no iban a poder equivocarse los simples humanos?), una fea errata que no tardarán en corregir la inevitables elecciones anticipadas.

El metro me deja luego en City Hall, al comienzo del puente de Brooklyn, y lo primero que me sorprende es el nuevo rascacielos de Frank Gehry: parece un doble cirio plateado con la cera derretida formando extrañas protuberancias en la fachada. Dos cirios juntos que homenajean una ausencia: la de las Torres Gemelas. Me acerco al rascacielos, que se levanta en una de las feas calles que llevan hasta el Pier 17 (otro de mis lugares favoritos de Nueva York) y contemplo asombrado que esa aparente torre doble tiene una sencilla fachada de ladrillo en la calle Spruce, que se alza sobre una sobria peana, un edificio rectangular que se mimetiza con las naves y almacenes de la zona. Una gran fotografía promociona los apartamentos en venta y por un momento a nadie envidio más que al inquilino retratado con un libro en las manos y la ciudad inmensa a los pies.

Qué remotas parecen desde aquí las peripecias de ese rincón perdido en el mapa que se llama Asturias. Pero allí está, si no el centro del mundo, sí el de mi mundo.

Sábado, 10 de diciembre

HIGH LINE

El paseo elevado que discurre sobre las antiguas vías, paralelo a la Décima Avenida

Un paseo, nada más que un paseo con sus arbustos y hierbajos sobre una estructura en desuso que iba a ser demolida, y una zona en declive se convierte en lugar de moda. En tiempos de crisis, como en cualquier tiempo, nada más provechoso que una idea feliz. Si yo fuera político, entre mis asesores tendría al menos un poeta. Una idea feliz fue el Centro Niemeyer. Pero los nuevos Atilas del Principado de Asturias, tan laboriosamente dedicados a no dejar crecer la hierba por donde ellos pasan, no tienen a su lado a ningún poeta. Todo lo más a algunos Carlos Rubiera.

Domingo, 11 de diciembre

MELODÍAS

¿Qué mejor lugar para una plácida mañana de domingo que Washington Square? La ciudad se levanta tarde, esperando a que el sol caliente un poco más, y por la Quinta desciende hasta el arco de mármol. En un rincón de los dispersos edificios decimonónicos que forman la Universidad , descubro una estatua de Shakespeare que no había antes. Una placa nos informa que está en el patio de Will, llamado así no solo en homenaje al gran escritor, sino también de otro Will, que cuidada con amor las flores de aquel lugar. Me gustan estas pequeñas placas conmemorativas que aparece en cualquier lugar, en el banco de un parque, por ejemplo, y con las que familiares o amigos recuerdan a los que se fueron. Mejor así, en medio de la vida, que en un cementerio.

En la plaza aparece de pronto un joven empujando un piano, a medio desmontar, sobre una plataforma con ruedas. Busca un lugar soleado y allí, durante casi una hora, con mimo minucioso lo deja listo para ser utilizado. Coge luego tres cubos de plástico que tenia a un lado y con uno de ellos improvisa un asiento mientras que coloca los otros dos a un lado y otro para recibir donativos. Terminados los preparativos, que algunos curiosos hemos seguido con distraída atención, se sienta, abre y cierra las manos durante unos pocos segundos y comienza a tocar. La banda sonora de El pianista alterna con un aria de La Bohème y con minimalistas improvisaciones. La plaza de inmediato se convierte en un lugar mejor. En seguida se forma un corro en torno al pianista. Pero en cualquier lugar de la plaza se escucha esta música tan acorde con la placidez matinal que hasta las inquietas ardillas se inmovilicen un momento para escucharla. “My name is Colin Huggins” dicen las tarjetas que el pianista ha dejado al alcance de los curiosos. Y yo pienso que Juan Ramón Jiménez habría convertido este momento en una de las precisas prosas de su Diario de un poeta recién casado.

¿Y qué mejor lugar para continuar la magia del domingo que las limpias geometrías del MOMA? Me doy cuenta de que el arte moderno es ya bastante antiguo, de hace un siglo, o incluso más. Y que no todo resiste sin arrugas. Pero cuántas escuetas maravillas hay aquí reunidas. Entre ellas incluyo el patio con esculturas y entre rascacielos, las ventanas veladas, la elegante sucesión de las salas, las siempre sorprendentes vistas de una altura a otra.

Se quedaría uno el día entero en el museo, pero a las dos tenemos cita con un amigo que nos invita a asistir a una representación del Così fan tutte en la Manhattan School

La ópera comienza a una hora tan inverosímil como las dos y media. Nos encontramos con nuestro amigo minutos antes del comienzo. En el pequeño teatro de los años veinte, con la orquesta y los cantantes al alcance de la mano, pronto olvidamos el hambre (y hasta el aire acondicionado) y dejamos que un Mozart misógino y picaresco nos entreabra por un rato las puertas del paraíso.

La sesión de música sigue, con Rameau como protagonista, en un apartamento de Riverside Drive con ventanas sobre el Hudson y el Washington Bridge y la silueta de los depósitos de agua entre los que se desliza, majestuosa, la luna llena.

Lunes, 12 de diciembre

CUMPLEAÑOS

Este año cumple cien años la biblioteca pública de la Calle 42 y para celebrarlo nos muestra algunos de sus tesoros. Hay raras ediciones, manuscritos (sorprende la diminuta letra de Borges en el cuaderno escolar en que ha escrito “La biblioteca de Babel”), objetos que pertenecieron a escritores admirados (el que a mí más me emociona es el bastón en que se apoyaba Virginia Woolf cuando se adentró para siempre en las aguas del río). Pero el mejor homenaje a estos cien años de vida sigue siendo la gran sala de lectura, acogedoramente abierta a todos hoy como el primer día.

Por estas fechas se cumplen tres siglos de la Biblioteca Nacionalla Biblioteca Nacional

Qué idea feliz un recinto majestuoso, un palacio abierto a todos, dedicado a los libros. Aquí está mi casa. Cuando pienso en una biblioteca, pienso en esta. Donde no solo hay libros en inglés, sino en cualquier lengua que tenga hablantes en Nueva York.

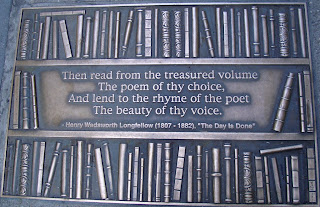

Aquí está mi casa y también en ese hotel, el Library Hotel, que descubro de pronto en la esquina de la Quinta y la calle 41. Ya la recepción se encuentra llena de libros, y enseguida se nota que no son de adorno. Y hay una habitación dedicada a la poesía, otra a la geografía, otra a las matemáticas. Entre Madison y la Quinta , este trozo de calle, que preside la fachada de la biblioteca, se llama Librery Way, y en la acera una sucesión de placas doradas nos ofrecen una antología en verso y prosa sobre la lectura y los libros.

Pero Library Way, camino de la biblioteca, es para mí cualquier camino, y cualquier lugar del mundo el rincón de una biblioteca. Haber vivido una infancia en la que faltaban tantas cosas, y sobre todo los libros, es una riqueza que no se acaba nunca.

Gracias por esta defensa del Niemeyer y estos paseos por Nueva York y los/sus libros

ResponderEliminarLas líneas más auténticas son las últimas. NYC es un pretexto.

ResponderEliminarEl texto es siempre certero como lo son las fotografías que verifican, en ocasiones, lo escrito. Esta vez las espléndidas imágenes muestran un NY diferente. Hay una, la de la furgoneta, que me parece que desmerece del resto. Vivo en NY y siempre, cuando JLGM escribe sobre la ciudad, aprendo algo. Al ver la fotografia de la furgoneta pensé que habría alguna clave en las iniciales. ¿Son tal vez de algún partido político asturiano? Gracias.

ResponderEliminarHB

Se trata simplemente de la entrada al nuevo rascacielos de Frank Gehry, fastuoso y sorprendente desde lejos, pero que se eleva sobre un edificio de ladrillo que no desentona del modesto entorno. El contraste resulta sorprendente.

ResponderEliminarMuchas gracias por el comentario que me permite esta precisión. A un lado de la entrada, y como publicidad de los apartamentos en venta, aparece la imagen del lector que se amplía al final.

JLGM

Le felicito por este articulo, lleno de verdad, sentimiento y también exacerbada sensibilidad, pero no sensiblería fofa, que diría Scott Fitgerald con palabras de Justo Navarro. Tenga usted unas felices Navidades y un venturoso año 2012.

ResponderEliminar